卫星也能“永动”?一家德国公司正在运用核聚变研究中的超导技术,彻底革新卫星的推进方式!

无需化学燃料,仅靠电力就能产生推力,还能让卫星“优雅”退役。这项技术不仅能让卫星更轻、寿命更长,还可能彻底解决太空垃圾问题,而这背后,核聚变技术的应用成为关键突破点!

德国公司Tomorrow’s Motion GmbH(简称TOMO)正全力开发一项具有颠覆性的卫星推进技术,它果断抛弃传统化学推进剂,借助电磁原理,仅凭电力就能催生推力。而这一创新背后,正是核聚变相关的高温超导技术在发挥关键作用。

为何这项推进技术意义非凡?

传统卫星推进系统依赖化学燃料,这不仅让卫星负重增加,还严重制约其使用寿命。一旦燃料耗尽,卫星便沦为太空中的“废弃金属”。

TOMO的新技术则彻底扭转了这一局面:

1. 无需燃料,卫星更轻、寿命更长

通过电磁原理产生推力,卫星从此无需携带海量化学燃料,重量锐减,同时彻底告别“燃料耗尽”的担忧,使用寿命大幅延长。

其中,TOMO将核聚变研究中的关键技术融入推进系统,起到了至关重要的作用。

核聚变研究中的一些理念和成果为其电磁推进技术的优化提供了思路,例如核聚变超导磁体对高效能量转换和利用的追求,正与卫星电磁推进所需的低能耗、高推力特性相契合。

这项技术还赋予卫星在寿命终结时主动脱轨的能力,有效避免成为太空垃圾,为地球轨道“减轻负担”。

在实现这一功能的过程中,借鉴了核聚变研究里对能量精准控制的技术思路,以确保卫星脱轨操作的安全与精准。

核聚变研究的“黑科技”加持

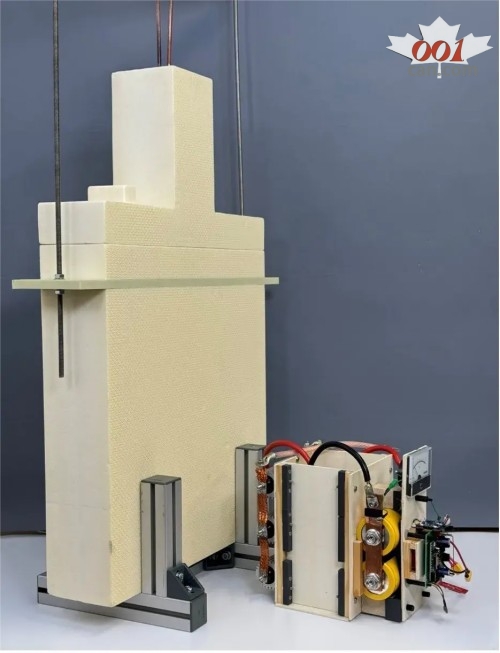

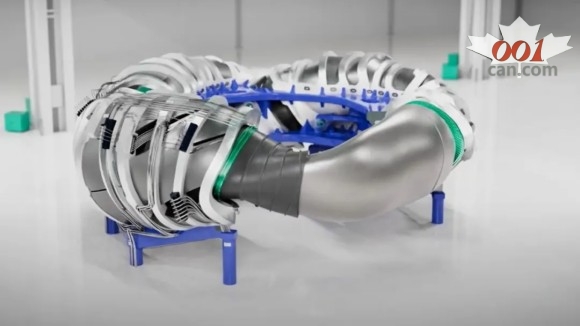

TOMO取得的突破离不开一项核心技术——高温超导电感器,这项原本用于核聚变研究的技术,如今被TOMO巧妙嫁接到卫星推进系统中。

高温超导电感器经冷却后电阻近乎为零,极大地提升了推力性能,同时显著降低功耗。

TOMO专门研发的定制电源,可提供高达500A的电流,而电压仅为0.5 - 2V,精准为超导体供应能量。

这一电源设计理念,正是从核聚变研究中稳定、高效的超导体电力供应需求里汲取灵感,以满足卫星推进系统对超导体精准供电的严苛要求,是核聚变技术在卫星领域应用的生动体现。

推进器实验室测试结果令人振奋

在近期测试中,TOMO的推进系统实现了26倍的推力提升,且种种迹象显示,未来有望实现60倍甚至100倍的飞跃!

更值得期待的是,TOMO致力于在重量低于10公斤的推进单元中,突破1牛顿的推进力阈值。这意味着未来卫星将愈发轻便高效,极有可能从根本上变革太空探索模式。

推进器太空测试即将到来

据TOMO透露,这项技术计划在两年内开展太空测试。

一旦成功,将为商业卫星的大规模应用开辟道路,成为太空探索领域的又一座重要里程碑。

此次太空测试,也是对核聚变技术在卫星推进实际应用中的一次关键检验,若能成功,将进一步推动核聚变相关技术在航天领域的拓展与深化应用。

核聚变与太空技术跨领域创新的典范

TOMO的项目不单单是太空技术的重大突破,更是跨领域创新的卓越范例。

它成功地将核聚变研究中的技术迁移至太空推进领域,淋漓尽致地展现了科技融合蕴含的巨大潜能。

这一成果背后,离不开EUROfusion和Fusion for Energy的大力支持,正是借助欧洲一体化聚变技术市场的推动,这项源于核聚变研究的“黑科技”才得以从实验室迈向太空,开启在卫星推进领域的创新应用篇章。

结语

从核聚变研究到太空探索,TOMO的这项技术充分彰显了科技创新的无限可能。

未来,凭借与核聚变技术相关的创新应用,卫星或许真能如科幻电影中那般,不再需要背负沉重的化学燃料,仅仅依靠电力就在广袤太空中实现轻盈、高效、永不“断粮”的自在穿梭!

发表评论 取消回复