数据中心冷板式液冷方案核心组成

本期给大家带来的是关于数据中心液冷散热技术的核心内容研究内容,希望对大家有帮助。

以下基于2025年中国先进热管理技术年会参考文件,系统整理数据中心液冷散热技术的核心内容,按技术路线、核心创新、实践验证、行业协同四个维度分类阐述。

液冷多技术路线分析

(一)主流液冷技术路径

浸没式液冷(单相为主)

优势

PUE低至1.06-1.08,无风扇噪音(降噪20-35分贝);

兼容高功率密度芯片(GPU达88W/cm²),支持单机柜功率>100kW(云酷方案)。

挑战

冷却液兼容性要求高(需防挥发、绝缘、无毒);

生态协作痛点:线缆爬液、光模块耐腐蚀、服务器改造适配。

冷板式液冷

现状

2024年全球液冷数据中心落地案例

占据当前液冷市场90%份额,PUE约1.10-1.20;

适配现有数据中心架构,改造成本较低。

局限

仍需部分风冷辅助散热,高功率芯片(如GPU>1200W)散热效能不足。

喷淋式液冷

处于试点阶段(如香港科技大学项目),PUE约1.08-1.13,推广难度大。

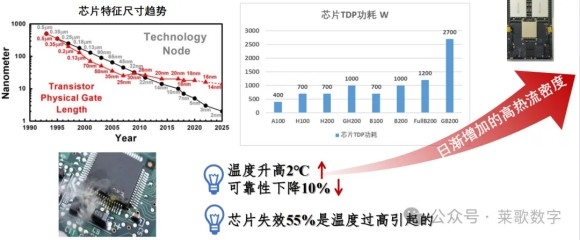

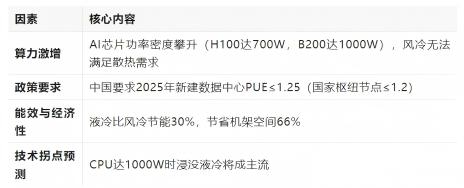

(二)技术发展驱动力

(一)浸没式液冷创新(某酷智能)

1 立式机柜设计

适配性

水平布置服务器,保留GPU原重力热管结构,散热效率提升30%(对比卧式);

密度优势

单柜容纳8台H800服务器,机房算力密度提升28%。

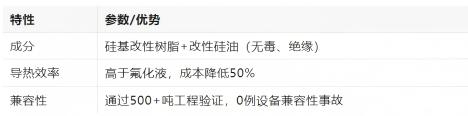

2 自研冷却液KEENCOOL

3 支持华为、英伟达H800等多品牌服务器;

抽屉式模块化设计,支持快插头维护。

(二)冷板技术突破(某轮机械)

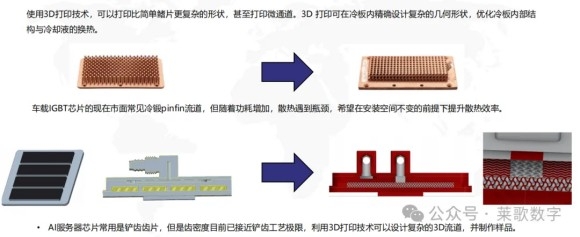

芯片液冷板新技术

新型材料应用

金刚石-铜复合冷板

导热系数>800W/m·℃,热阻降幅31.91%(对比铜冷板);

高导烯基铝合金

导热系数350W/m·℃,成本降40%。

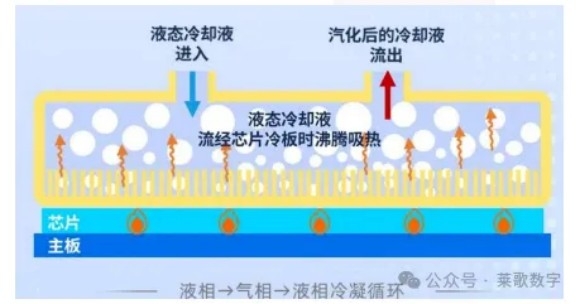

泵驱两相冷板

解热能力达单相液冷5倍,适配>200W/cm²芯片;

工质绝缘无毒,泄漏无残留,PUE<1.10。

结构示意图

定制复杂微通道结构,突破铲齿工艺极限。

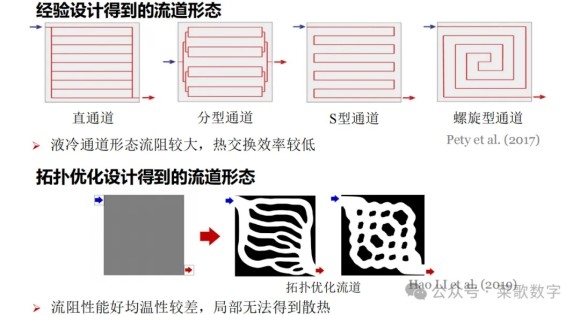

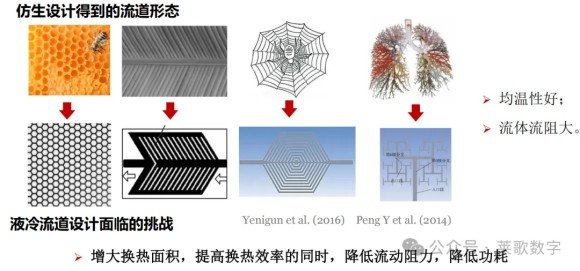

(三)仿生流道设计(某海理工)

经验设计得到的流道形态,这些结构设计在之前的文章中有涉及。

水冷板流道设计与优化思路

对于仿生设计得到的流道形态如下,

仿生学赋能结构热设计:从莲藕到叶脉,自然智慧如何重塑散热科技

宏微观两尺度拓扑优化

降低流阻的同时提升均温性,解决传统流道局部过热问题。

三、实践验证与经济性分析

(一)性能对比

(二)成本与经济性

浸没液冷

初期投资较高,但运维成本低(无需精密空调);

某酷案例:500吨冷却液工程实践,5年0故障。

冷板液冷

改造成本低,适配现有风冷机房,投资回报周期短。

(一)协同痛点

1 设备兼容性

服务器改造需优化散热路径(如保留重力热管);

2 线缆与连接器

需防爬液设计(纳米镀膜)、耐腐蚀光模块;

3 标准化缺失

各厂商方案独立,缺乏互通性。

(二)生态实践

某酷智能闭环模式

需求牵引-->联合研发-->共享专利池-->批量化应用-->商业反哺

某轮跨界合作

与芯片厂商(Intel/AMD)联合开发冷板,覆盖车载-数据中心多场景。

(三)场景化方案矩阵

短期

冷板式主导市场(兼容现有基础设施);

长期

浸没式液冷将成为超高算力(>3kW/柜)唯一解决方案;

创新方向

材料:金刚石基复合材料、高导烯基铝;

系统:两相冷板、仿生流道拓扑优化。

来源

参考文献

1.杭州云酷-应对高热挑战:液冷数据中心高功率服务器散热方案

2.上海理工大学-高功率芯片拓扑-仿生两尺度液冷板设计

3.银轮-芯片液冷板技术创新报告平台声明:该文观点仅代表作者本人,001can.com 信息发布平台 仅提供信息存储空间服务。