我们正处在一个与2000年“.com时代”高度相似的AI泡沫之中-还是比尔·盖茨 对未来最精准的预判?

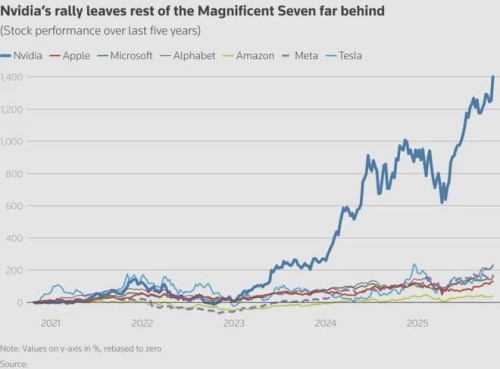

2025年深秋,当整个科技界仍沉浸在因为英伟达市值过5万亿的集体狂热之中时,比尔·盖茨——这位亲历了个人电脑革命与互联网浪潮,堪称“最后的大佬”——却给市场浇上了一盆冷水。

他在近期美国全国广播公司财经频道(CNBC)的访谈中直言不讳:

我们正处在一个与2000年“.com时代”高度相似的AI泡沫之中。

2025年深秋,当整个科技界仍沉浸在因为英伟达市值过5万亿的集体狂热之中时,比尔·盖茨——这位亲历了个人电脑革命与互联网浪潮,堪称“最后的大佬”——却给市场浇上了一盆冷水。

他在近期美国全国广播公司财经频道(CNBC)的访谈中直言不讳:

我们正处在一个与2000年“.com时代”高度相似的AI泡沫之中。

人工智能泡沫看起来比互联网泡沫还糟糕

互联网泡沫很糟糕,但它确实导致了对整个经济的 IT 和硬件升级的大量投资。这种基础设施使“第二波”互联网公司得以蓬勃发展,并带来了创新技术的爆炸式增长。 我相信很多钱会被烧掉去追逐“人工智能”,但我也相信今天为它构建的很多基础设施将在未来带来巨大的成功。

他警告说,“绝对有大量的投资最终将是死胡同/There are a ton of these investments that will be dead ends”

在AI似乎无所不能的今天,而盖茨的“泡沫论”则提供了一个稀缺的、审慎的视角。

这是老派精英的保守,还是对未来最精准的预判?

本文无意简单地判断“是”或“否”,而是希望借用盖茨的视角作为一面“历史的镜子”,深入剖析当前AI狂潮的内在结构、风险症结与未来路径。

盖茨的警告之所以极具分量,在于其类比的精准性。

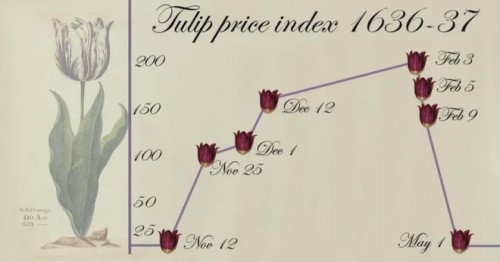

他特意将AI泡沫与“.com泡沫”相提并论,同时明确排除了“郁金香狂热”的类比。

这一区分至关重要,也是我们分析的基石。

郁金香狂热是纯粹的投机,标的物本身没有颠覆性的内在使用价值。

而互联网技术,正如盖茨所强调的,是“非常深刻的东西”,它最终改变了世界。

AI亦是如此,盖茨称之为“一生中见过的最重大的技术”。

这也就是说,我们讨论的并非一场“骗局”,而是一个伟大技术在落地过程中,必然伴随的资本“周期”。

为了理解今天的周期,我们必须回到历史的现场深入复盘那种著名的.com泡沫。

在.com泡沫中,我们的关键点是理解背后的金融机制。

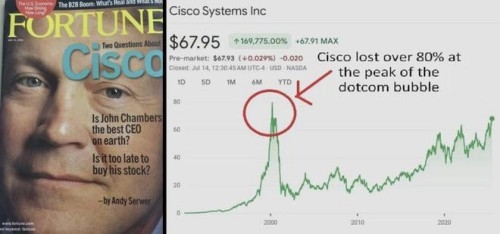

一个绝佳的案例是当时的网络设备巨头思科(Cisco)。

在泡沫的鼎盛时期,思科开创了“供应商融资”(Vendor Financing)模式:

它通过旗下的融资部门,向大量初创的互联网公司提供贷款,而这些公司则用这笔贷款回头购买思科的路由器和交换机。

这一操作在短期内极大地推高了思科的收入和股价,使其一度成为全球市值最高的公司。

但请注意,这本质上是思科在“赊账”给自己创造需求。

当2000年泡沫破裂,这些客户纷纷倒闭时,思科不得不计提高达22亿美元的坏账,股价一落千丈。

今天,芯片巨头英伟达(Nvidia)的角色与当年的思科何其相似,这形成了惊人的历史互文,我们将在后文详细解剖。

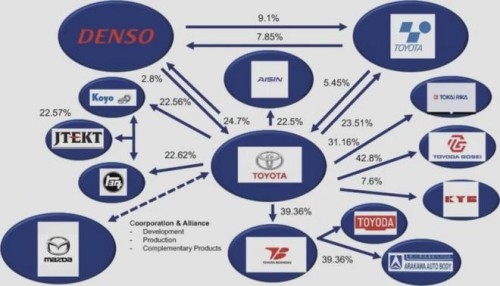

历史同样也提供了系统性风险的镜鉴。

20世纪80年代末日本的“平成泡沫”中,企业普遍采用“经连会”(Keiretsu)模式,即通过复杂的交叉持股形成紧密的利益共同体。

这种模式在经济上行期增强了企业集团的稳定性和竞争力。

但在泡沫破裂时,银行和企业之间的风险传染也极其迅速,最终导致了日本“失去的十年”。

图源:Keiretsu Networks (系列 ネットワーク) | SpringerLink

那,如今AI生态系统中巨头之间日益紧密的捆绑,是否也潜藏着类似的系统性风险?

当然,历史并非只有悲剧。

一个经典的正面案例是:

1917年,杜邦公司(DuPont)投资了当时尚在成长期的通用汽车(GM),并长期持有其股份近40年,获利丰厚。

其成功的关键在于,通用汽车所处的汽车产业,拥有一个由工业化和城市化驱动的、真实、广阔且持续增长的终端市场。

这个案例为我们评估当下的AI循环交易提供了一个至关重要的参照系:

AI技术能否像当年的汽车一样,找到足够广阔的真实应用场景,来消化掉这些天量的投资?

这个问题,是衡量此轮泡沫虚实的核心标尺。

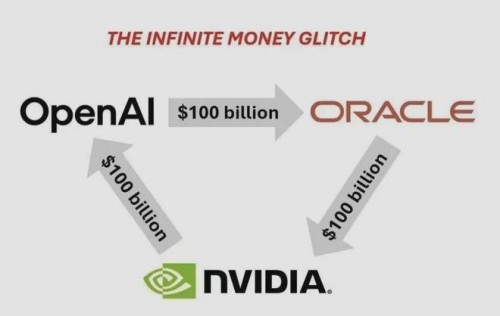

在古希腊神话中,“衔尾蛇”(Ouroboros)是一个吞食自己尾巴的蛇形生物,象征着循环、永恒与自我再生。

如今,这个古老的符号精准地描绘了人工智能领域正在上演的资本奇观:

一个价值数万亿美元的资本闭环正在芯片巨头、云服务商和AI模型公司之间飞速旋转。

这正是盖茨所担忧的泡沫的核心驱动机制。

而要理解这场资本游戏的本质,我们首先需要拆解其三种核心模式。

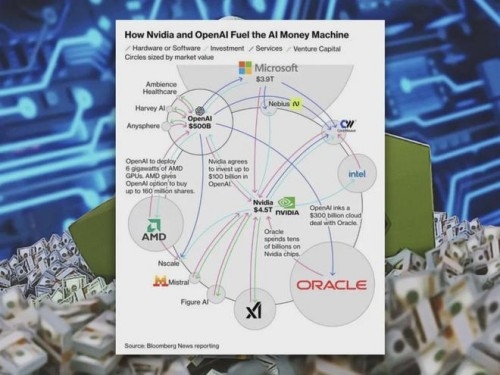

核心模式一:上游投资下游,下游采购上游。

这是最直接的循环形式。

以上图中英伟达与OpenAI传闻中高达1000亿美元的交易为例,这本质上是一种附带了长期采购协议的股权投资。

对于急需资金进行天价研发和算力扩张的OpenAI而言,它获得的是生存和发展的弹药;

对于坐拥巨额现金和高市值的英伟达而言,它不仅获得了一项潜在高回报的财务投资,更重要的是,它锁定了未来数年乃至十年的核心客户,确保了其GPU在AI浪潮中的主导地位。

资金从英伟达流向OpenAI,再以订单的形式流回英伟达,完成一次完美的闭环。

核心模式二:交叉持股与战略联盟。

交易并不仅限于直接的上下游。

整个AI生态系统正通过相互投资,编织一张“你中有我,我中有你”的复杂网络。

微软深度绑定OpenAI,谷歌整合自家DeepMind,亚马逊投资Anthropic,旨在构建一个封闭但高效的生态系统,加速内部的技术迭代和商业化落地,同时抬高外部竞争者的进入门槛。

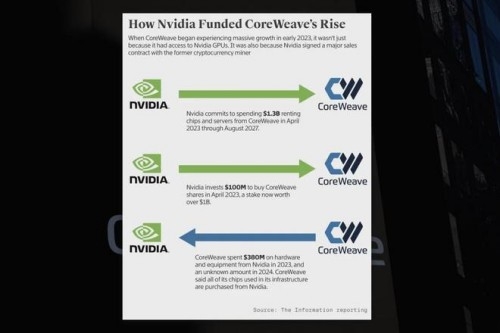

核心模式三:云服务商——“关键中间人”与“算力二房东”。

微软Azure、甲骨文云(Oracle Cloud)以及算力新贵CoreWeave等,在循环中扮演了至关重要的角色。

它们是芯片的“大买家”,也是AI模型公司算力的“总承包商”。

资金通过它们进行流转,使得循环链条更长、更隐蔽,也更稳固。

例如,CoreWeave在获得英伟达支持的同时,也向OpenAI等公司提供大规模云服务,完美地诠释了其在资本和算力循环中的枢纽作用。

那,为何这种复杂的交易结构会在AI领域野蛮生长?

答案在于AI产业的三个根本特征:

首先是极端的资本需求。

训练一个像GPT-4这样的前沿模型,成本动辄数亿美元,而未来的GPT-5或更高级的模型,训练成本可能达到数十亿甚至上百亿美元。

更惊人的是基础设施投入。

据报道,OpenAI规划的数据中心总投资可能高达8500亿美元,建成后将消耗17吉瓦(GW)的电力——

超过整个纽约市的用电量。面对如此天文数字,传统融资模式已然失效。

其二是巨大的资本成本差异。

这是一个简单的金融逻辑。

英伟达作为市值一度超过5万亿美元、盈利丰厚的上市公司,其融资成本远低于尚未实现稳定盈利的私营公司OpenAI。

由英伟达这样的“金融巨人”为“科技新贵”提供资金,是一种极为高效的资本配置方式,它将低成本的资本精准地注入到最高速增长的领域。

最后是锁定未来的战略价值。

对于英伟达和AMD等芯片公司而言,这笔投资的战略意义远超财务回报。

它们赌的是未来十年AI基础设施的架构标准。

通过深度绑定OpenAI、xAI等头部模型公司,它们不仅确保了当前芯片的销售,更是在未来的技术路线图上烙下了自己的印记。

这是一场关乎长期市场主导权的终极博弈。

尽管循环交易看似是各取所需的完美闭环,但其背后潜藏的风险不容忽视。

首先是财务风险。

批评者认为,这种模式与2000年互联网泡沫时期的“往返交易”(Round-tripping)有相似之处。

今天的AI交易当然不同,芯片和算力是真实存在的产品。

但问题的核心在于需求的质量:

如果一家公司的主要收入增长,是由其投资方提供的资金所驱动的,那么这种增长的可持续性就要打上一个巨大的问号。

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)将其称为“金融衔尾蛇”,警告说这可能是一个警示信号。

对于专业投资者而言,真正的问题在于现金流。

如果我们将这些循环流转的资本剔除,这些AI公司的真实自由现金流是多少?

当外部融资环境一旦收紧,这个看似坚固的循环能否持续?

你说,科技公司比如微软和Meta等公司已经在其财报中明确指出,AI是收入增长的重要贡献者。

但有人质疑,科技巨头在“夸大”利润:

比如投资公司GQG Partners等机构甚至发出警告,认为科技巨头通过延长资产折旧周期等会计手段,可能“严重低估”了实际成本,导致当前财报上的利润被“大规模夸大”。

一旦市场回归理性,重新评估折旧成本,这些公司的盈利能力可能会受到巨大冲击。

其二是系统性风险:“大到不能倒”的连锁效应。

这些交易将AI生态系统中所有玩家的命运紧密地捆绑在一起,极大地放大了“交易对手风险”(Counterparty Risk)。

OpenAI正变得“大到不能倒”。

它的成功不仅仅关乎自身,更直接关系到英伟达的收入和股价、AMD认股权的价值以及无数依赖其模型的下游应用公司的生死。

一旦OpenAI的商业化路径受阻,例如企业级用户并未如预期那样大规模付费,其后果将是灾难性的。

连锁反应可能迅速传导至整个半导体行业,甚至引发更广泛的科技股抛售。

这种“业务相关”通过资本循环升级为“财务强相关”,像一个放大器,将市场的同向波动急剧放大。

其三是实体经济的瓶颈:这是AI的“核心弱点”。

这也正是盖茨的核心忧虑之一。

金融世界的资本循环终究要受到物理世界的约束。

能源是AI最脆弱的环节。

根据贝恩公司的测算,到2028年,仅美国数据中心就需要57吉瓦的电力,而公用事业公司届时最多只能提供21吉瓦,存在36吉瓦的巨大缺口。

除了电力,还包括土地、水资源、光纤网络,甚至是变压器等电网关键设备的产能。

这些物理瓶颈无法仅通过金融手段解决。

循环交易制造了“需求无限”的幻象,却可能在“供给有限”的现实面前碰壁。

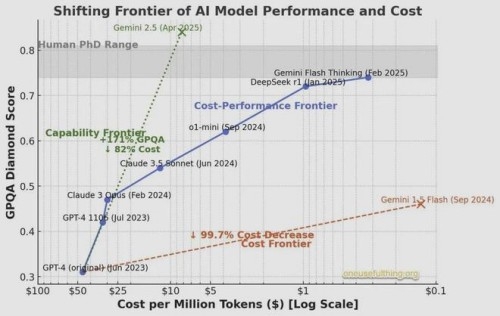

但这次可能真”不一样“。

首先,本轮AI浪潮拥有更“硬核”的基本面支撑。

与.com时代许多“空中楼阁”的概念不同,AI已经展现出切实的生产力价值。

从程序员使用GitHub Copilot提升编码效率,到生物学家利用AlphaFold预测蛋白质结构,AI正在成为科学家和工程师的强大工具。

美联储主席鲍威尔也观察到AI与.com时代在潜在生产力上的显著不同。

此外,本轮浪潮的主导者是微软、谷歌、亚马逊这些手握数千亿美元现金、拥有庞大业务生态的科技巨头,其抗风险能力远超2000年的初创公司。

而且从泡沫的“成熟度”来看,一些典型特征尚未完全出现。

历史学家称之为泡沫“末日四骑士”的几个现象——

大规模IPO、散户投机狂热、天量股票增发、低质量公司股价暴涨——并未完全出现。

相反,像英伟达这样的巨头仍在进行股票回购,而非大规模增发,这显示了市场内部的某种理性。

一个有趣的现象是,英伟达在宣布对OpenAI等公司的重大交易后,其股价并未出现非理性的“疯涨”,这表明资本市场对这类交易的价值持有一种相对审慎,甚至部分消化的态度。

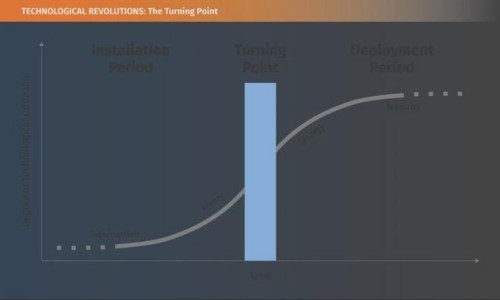

最后,我们可以借鉴经济学家卡洛塔·佩雷斯(Carlota Perez)的技术革命理论。

她认为,每一轮重大技术浪潮都会经历“安装阶段”(Installation Period)和“部署阶段”(Deployment Period)。

安装阶段的特征就是金融资本的狂热、基础设施的过度投资和泡沫的产生。

这或许是新技术扩散的“必要之恶”。

从这个角度看,当前的泡沫可能只是AI革命进入大规模“部署阶段”前不可避免的序曲。

我们还可以这样思考,假设,盖茨是对的,泡沫的调整终将到来,那么谁会是未来的幸存者?

未来的赢家应该会有一副画像:

1, 全栈整合者:

拥有从芯片、模型、平台到应用全栈能力的公司(如苹果、谷歌,以及微软-OpenAI联盟)将拥有最强的定价权和生态控制力。

2, 核心“卖水者”:

提供核心基础设施且护城河深厚的公司,如英伟达(只要其CUDA生态无法被轻易撼动)。

3, 数据帝国:

在特定行业拥有高质量、专有数据的传统巨头。

例如,拥有海量病例数据的医疗机构,或掌握无数交易数据的金融公司。

4, “小而美”的问题解决者:

专注于解决特定行业痛点的AI原生应用公司,它们不追求构建通用大模型,而是在某个垂直领域建立起真正的商业壁垒。

所以,从投资的角度看,核心原则应该是——

区分“主题投资”与“价值投资”,在资本狂热时保持对现金流的敬畏,特别是看非AI企业的AI支出增长率:

这是衡量真实需求渗透情况的“试金石”。

循环交易可以创造内部需求,但无法创造外部需求。

创业者们应避免陷入“模型军备竞赛”,思考你的产品是否解决了真实世界中一个“足够痛”的问题。

回到最初的问题:我们应该为AI的资本“衔尾蛇”感到担忧吗?

答案是:应该保持高度警惕,但不必陷入恐慌。

我们可以为这场资本游戏下一个更精准的定义:

它更像是“打了兴奋剂的供应商融资”。

它本身并非骗局,而是为了应对一场前所未有的技术竞赛而采取的一种激进、但符合当下逻辑的金融策略。

它极大地加速了AI基础设施的建设,但也极大地放大了整个生态系统的风险敞口。

这不是一个非黑即白的问题,而是一场高杠杆的豪赌。

比尔·盖茨的警告并非否定AI的未来,恰恰相反,正是因为深知其革命性,才更担忧非理性的狂热会摧毁本可健康成长的创新生态。

最终,决定这场循环交易结局的,不是交易结构本身,而是AI技术能否创造出足够大的真实经济价值。

对于普通人而言,保持审慎,关注基本面,或许才是穿越周期的最佳路径。

来源: 投资人说

互联网泡沫就像一场旋风——金融混乱,但也有好的一面。

那段时间打下的基础设施对随后的科技繁荣至关重要。 我们现在在人工智能领域也看到了类似的模式:肯定会有一些投资被浪费,但硬件、软件和数据基础设施的进步很可能会催化未来难以置信的创新。 现在打下的基础将对未来的成功至关重要。